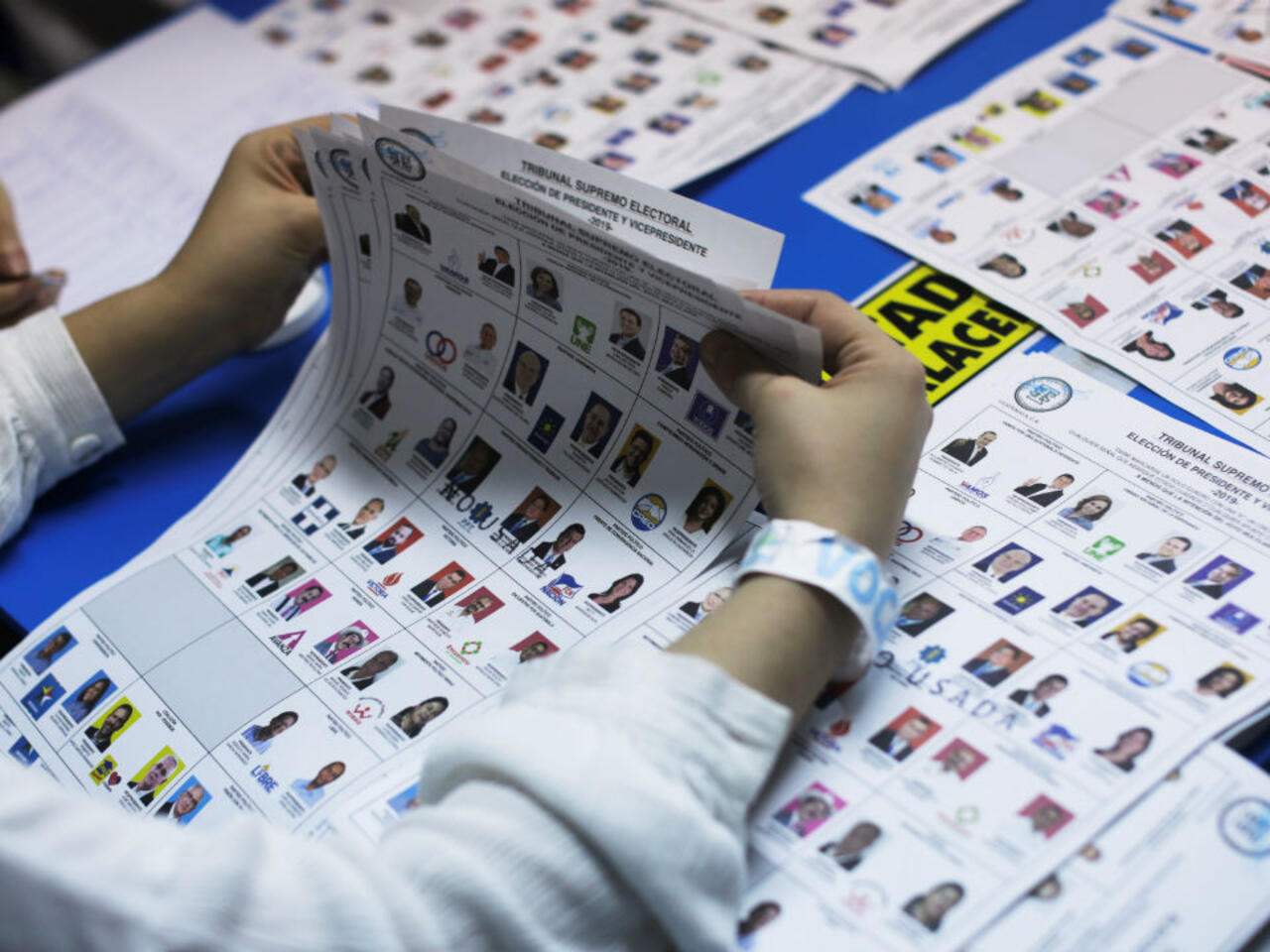

Imagen: Saúl Martínez | Reuters

Los retos y desafíos del proceso electoral

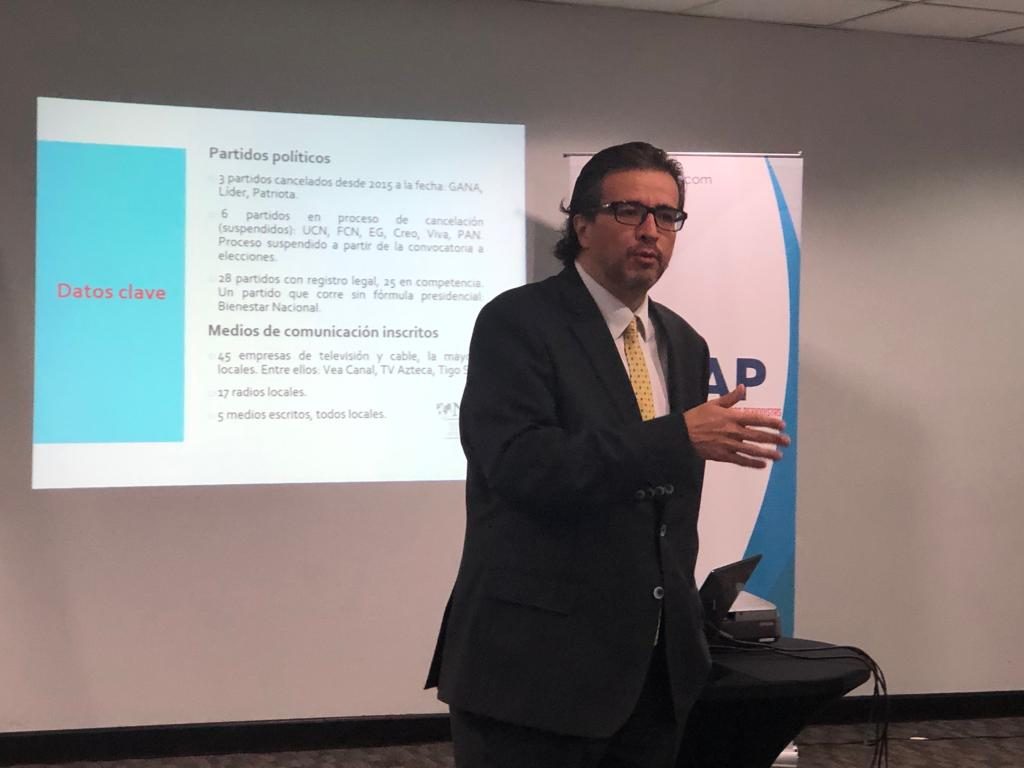

El politólogo costarricense, Eduardo Núñez, fue el expositor de la primera sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) en temas electorales. Las y los periodistas participantes del CAP profundizaron sobre los factores externos e internos que pueden afectar el proceso electoral de 2019.

Redacción CAP

Nada convencional. Poco común. El proceso electoral de 2019 en Guatemala se presenta como un escenario poco esperado, de sensaciones atípicas, lleno de incerteza.

Estas elecciones podrían entenderse, como dice el politólogo costarricense, y primer expositor del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) en tema electorales, Eduardo Núñez, como la siguiente estación de la crisis política acumulada desde 2015, a raíz de la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina.

Hay nuevas reglas electorales, pero con actores remanentes del viejo sistema. Hay más partidos políticos participando, como nunca antes, aunque con varios candidatos que repiten o se encuentran cercados por infinidad de problemas judiciales. Además de que el evento electoral transcurre dentro de un contexto polarizado, configurado principalmente entre dos grandes posturas: aquellos que están a favor de la lucha contra la impunidad y los que argumentan la intervención extranjera en casos de corrupción y se oponen a ella.

Núñez explica que resulta necesario categorizar los desafíos de las elecciones de 2019 desde dos panorámicas abarcadoras: 1. Los retos propios e inherentes al régimen político guatemalteco, que tiene que ver con las leyes, las instituciones y los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y 2. Los factores que son exógenos o contextuales y que tienen que ver con los entornos, el sociopolítico y el económico, en los que se desarrolla el evento electoral.

Con las reformas a la LEPP de 2016, varias cuestiones en la forma de llevar a cabo las elecciones en Guatemala cambiaron de manera casi radical. Un antes y un después. Por lo que 2019 se presenta como la tercera vez en el período democrático en el que se somete a prueba una nueva normativa electoral.

Ocurrió una primera vez en 1985 con la transición a la democracia.

Luego una segunda -en 2007- con la reforma que creó el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Documento de Identificación Personal (DPI), propició la descentralización de las Juntas Receptoras de Votos (JRVs) y la fiscalización de las finanzas de los partidos.

Y ahora, en 2019, donde los cambios más importantes desde la perspectiva interna, como indica Eduardo Núñez, son los siguientes:

- Los tiempos electorales han cambiado. El calendario se adelantó y la campaña política que duraba hasta 8 meses se compactó a menos de la mitad. “Los plazos políticos eran simétricos, entre el proceso de organización de las elecciones y la campaña propiamente dicha”, analiza Núñez. “Se caracterizaban por tomar todas las partes del proceso en un mismo período de tiempo. El empadronamiento, la inscripción de los partidos, la administración, la campaña…”

- Otro cambio es la reducción de los costos electorales. Núñez indica que este cambio es lógico, ya que a menos tiempo de campaña los costos en general disminuyen. Pero además, de fondo, lo que se buscaba con un período electoral más corto era reducir la necesidad de dinero de los partidos políticos. “La lógica era que los candidatos dependieran menos de la búsqueda de financiamiento”, dice el experto.

- Uno de los nuevos factores es la capacidad del TSE para la auditoría electoral. Puede decirse que es una herramienta potente, pero depende, sobre todo, de la manera en que los magistrados del TSE la quieran utilizar. Según Núñez, el control y fiscalización sobre los partidos políticos está diseñado para morder, el tema es que el órgano electoral quiera o sepa definir cómo hacerlo. Además, en este proceso 2019, el TSE cuenta con el apoyo interinstitucional de otras dependencias como la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos – para el control cruzado del régimen de financiamiento – así como del Ministerio Público, y la PNC a efectos sancionatorios y de seguridad. Aunque no se ha tenido el éxito esperado, el proceso de construcción de capacidades es un camino que ha iniciado.

- En estas elecciones, la igualdad de condiciones de participación y competencia es otro cambio importante. En términos de medios de comunicación, se cuenta con un nuevo marco regulatorio, que prohíbe la contratación privada de medios, y establece que el TSE es el único que puede contratar medios para la campaña electoral. En la práctica, la dinámica de invitar a los medios a inscribirse y el rechazo de buena parte de estos a la tarifa reducida que ha sido establecida en la LEPP (20% del valor de mercado), tuvo como consecuencia real que solo 45 empresas de cable y televisión, 17 radios y 5 medios escritos se acercaran para trabajar con esta nueva forma de campaña electoral para los partidos políticos.

- Una cuarta transformación se encuentra en el reforzamiento del régimen de sanciones. Antes, las multas para los partidos ascendían a la ridícula suma de US$125 máximo. Ahora las penalidades tienen más concordancia con los gastos políticos de los partidos. Además de que la responsabilidad penal, recae en los secretarios generales de los partidos políticos, “se personaliza e individualizan las penas, cosa que antes era más general y sin consecuencias visibles”, señala el expositor del CAP.

- Otro elemento a tomar en cuenta, uno que afecta de modo interno a las elecciones, es el voto en el extranjero. Sin embargo, según explica Eduardo Núñez, esta nueva variable, de momento, no parece que vaya a ser significativa.

Las y los periodistas del CAP escuchan la exposición del politólogo Eduardo Núñez sobre los factores que inciden en el proceso electoral 2019.

En este sentido, dice Núñez, hay todavía falta de claridad en torno a otras variables ya establecidas anteriormente. El padrón electoral, por ejemplo, que aún no termina de estar definido. Al analizar los números de empadronamiento, hay una brecha de más de 2 millones de personas entre las que cuentan con DPI y quienes están inscritas para poder votar.

En la actualidad, hay 28 partidos políticos establecidos. Hay 24 binomios presidenciales y 25 partidos en contienda. Sin embargo, estas cifras pueden variar a partir de las resoluciones judiciales. Hay todavía varias impugnaciones en marcha.

En términos del sistema partidario, desde 2015 a la fecha, se han cancelado 3 partidos políticos: GANA, LIDER y PP. Y hay 6 partidos con procesos de cancelación por prácticas de financiamiento ilícito o no reportado. Esos 6 procesos de cancelación, que alcanzan a UCN, FCN, EG, CREO, VIVA y PAN, están suspendidos, dado que por ley, al iniciarse la campaña electoral el proceso administrativo queda en suspenso.

“Eso es un rasgo característico del sistema de partidos de este país, algo endógeno a un sistema altamente fragmentado con un bajo nivel de institucionalización”, dice Núñez.

Una vez finalizado el proceso electoral, el TSE reactivará los procesos de cancelación de partidos, y entonces, dice el analista político, podríamos tener diputados electos con partidos cancelados. Incluso un presidente o presidenta electa sin partido político.

Un reto interno que configura la actual elección de funcionarios públicos en Guatemala es la acentuada judicialización del proceso electoral. “No es un error en sí mismo”, dice el expositor, “es correcto, ya que está establecido en la Constitución”. Pero advierte que el problema radica en el uso mal intencionado de procesos legales para cuestionar las reglas, inhabilitar candidaturas o cuestionar resultados.

Las principales características del actual proceso electoral son explicadas por Eduardo Núñez a las y los periodistas del CAP.

Desde la periferia, es decir desde el propio contexto de un país como Guatemala, el proceso electoral de 2019 también puede ser afectado. Para Eduardo Núñez existen factores históricos y de coyuntura; los primeros refieren a la conflictividad social acumulada y el impacto de la violencia delictiva; los segundos, al contexto de crisis política en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad; en su conjunto, pueden configurar las condiciones políticas electorales.

Durante los últimos años, la violencia común ha venido a la baja. No obstante, hay indicios de un repunte coyuntural en las cifras de homicidios. Y un tema que nunca ha podido ser controlado, el de extorsiones. La seguridad pública, en años recientes, ha tenido un bajo impacto en el sentido electoral. A pesar de ello, sigue existiendo una necesidad ciudadana básica y una alta percepción de inseguridad. Pero éste no es un factor claro en estas elecciones”, dice el expositor.

La conflictividad, por otra parte, sí es un factor que incide en el proceso electoral. En torno a ello existen distintos análisis, unos más alarmistas que otros. Por ejemplo, el primer informe de observación del Mirador Electoral muestra que en este proceso electoral el riesgo es un factor tangible, tan sólo 3 municipios tienen baja posibilidad de conflicto, 33 están en un nivel medio, 200 en nivel alto, y 54 tienen probabilidades extremas de protagonizar un altercado.

La violencia, a pesar de todo, sí afecta de modo territorial los escenarios electorales. Distintos grupos se disputan regiones dentro de Guatemala. Y en la actualidad prevalece un fenómeno de fragmentación de redes criminales que intentan el control de zonas específicas. “En todos los escenarios, hay que tomar en cuenta que al narcotráfico le interesa que haya elecciones. El crimen organizado necesita territorios en paz. Y por tanto, le interesa la formalidad electoral y política. Su influencia está en colocar alcaldes, líderes locales y candidatos a diputados, e – incluso – de generar un juego formal de competencia, sin que ello signifique perder el control de las elecciones”, explica Núñez.

Las y los periodistas del CAP analizan los escenarios que se presentan en este año electoral.

De manera perimetral, el contexto electoral no puede obviar los focos de polarización social que explotaron a partir de distintos casos de corrupción en 2015. El politólogo lo describe así: “Una suerte de bipolaridad nacional en torno a la lucha contra la impunidad y sus resultados”. El sistema de justicia guatemalteco fue cuestionado desde el discurso de las élites como algo que podía esconder intereses políticos e internacionales.

Esta bifurcación de criterio ciudadano inició, según Núñez, en 2016 con el bloqueo a las reformas del sector justicia, para dar paso en 2017 a una suerte de empate técnico entre los que buscaban la continuidad de la lucha contra la impunidad y los que configuraron el grupo de defensa del viejo establecimiento, coloquialmente llamado por algunos actores “pacto de corruptos”. En 2018, la balanza se inclinó -con el apoyo de las élites- al gobierno de Guatemala que dio por concluido el acuerdo que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En el pacto por el viejo sistema confluyen actores directamente vinculados a los casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito, y una parte importante de las élites tradicionales y emergentes.

La estrategia de articulación se diseñó e implementó en cuatro dimensiones: 1. Retardar los avances de los casos judiciales. 2. Controlar instituciones como el Congreso o la Corte Suprema de Justicia. 3. Neutralizar los apoyos externos de Cicig. 4. Manejar lo comunicacional de manera efectiva y establecer un discurso político que justificara y validara al “viejo sistema”.

Ahora este escenario se traslada al ámbito electoral. Y no únicamente al político, como advierte Núñez, sino a todo el sistema de Guatemala. El efecto recae en las elecciones de presidencia, de diputados al Congreso de la República, y también de los magistrados de las cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Los tres poderes del Estado cambian este año.

“La crisis nacional es latente. Gane quien gane, lo que va a encontrar es un Estado desmantelado, sin instituciones capaces de articular políticas públicas. Y eso deja, en términos de gobernabilidad, una única posibilidad: abrir un espacio para encontrar acuerdos entre sectores”, dice el analista.

En el futuro cercano, indica Eduardo Núñez, aparecen dos posibles escenarios: Volver al viejo sistema con algunos condicionamientos de reformas no demasiado estructurales aunque obligatorias; o bien, intentar una estrategia moderada, con una propuesta sustantiva, para posicionar el establecimiento de un nuevo sistema.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

Te puede interesar…

La democracia capturada por la vía electoral

El politólogo Luis Mack contextualizó el sistema político guatemalteco, sus motivaciones históricas, sociales, culturales y económicas con el fin de preservar un Estado patrimonialista, ineficiente e incapaz de cumplir con las responsabilidades más básicas de la ciudadanía.

El dinero de los partidos que pervierte la democracia

Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, facilitó la cuarta sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) en temas electorales. Su exposición se enfocó en analizar la manera en que el financiamiento electoral ilícito ha pervertido la democracia en Guatemala.